ハブファミリー

Habu Family

いにしえからつづく家族藝能の姿を継承しつつ、現代に新たな地平を拓く

瀬戸内国際芸術祭 2025 に出演

会場|高見島船着場

日時|10月4日(土)14:25~15:00

出演|坪内一家 × ハブファミリー

パフォーマンス名|あめつちうみ

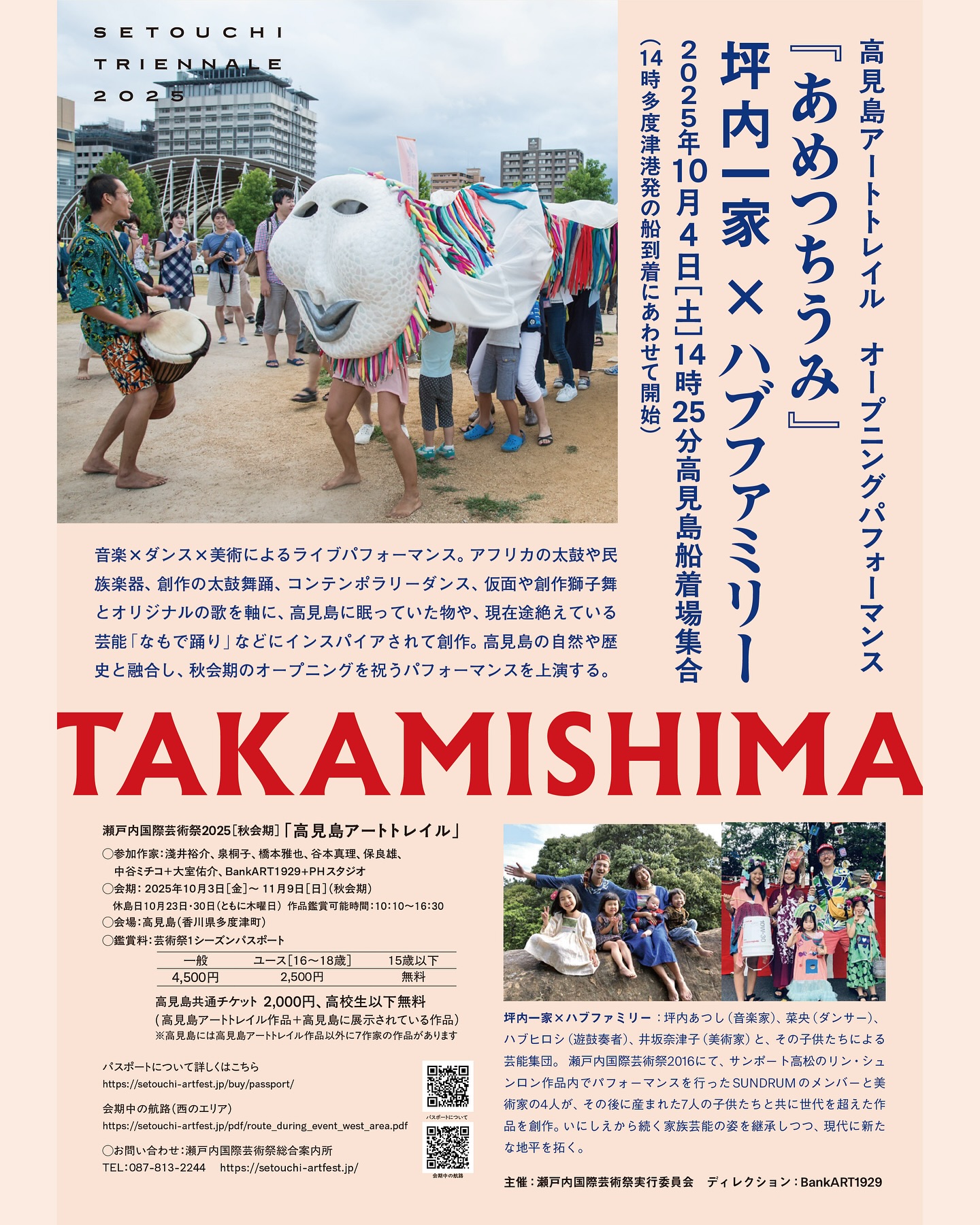

高見島の自然や歴史と響き合う音楽×ダンス×美術によるライブパフォーマンス。アフリカの太鼓や民族楽器、創作の太鼓舞踊、コンテンポラリーダンス、仮面や獅子舞とオリジナルの歌を軸に、高見島に眠っていたものや、現在途絶えている芸能「なもで踊り」などにインスパイアされて創作。瀬戸内国際芸術祭2016でパフォーマンスをおこなったメンバーらの子供たちとともに、世代を超えた作品づくり、そして、いにしえからつづく家族藝能の姿を継承しつつ、現代に新たな地平を拓く試みに挑戦しました。

長蔵音頭

Chozo Ondo

特設サイトはこちらのリンクから

Here is the link to the special website.

遊鼓

遊鼓 遊び書き (2013年)

其の一

一、

世界には強烈なルーツに根ざした人間や音楽家達が生きている。

そんな人々との出会いを重ねる度、「君は一体何者なの?」と問われているような気がした。

学べば学ぶほど、学んだ音楽や楽器と自分との間に生まれるどうにもならない断絶。溝。

一体自分が発する音のルーツは一体どこなのか?

おそらく日本では本人が意識しようとしまいと、ルーツの感覚というのは希薄になっていると思う。

それは個人の問題をこえた社会の構造のどうにもならない力学の結果とも言える。

自分は一体何者なのか。

伝統的な社会では自明だった事も、僕にとってはもう一度自らの手で掴みなおさないといけなかった。

それは現代特有の病とも言えるかもしれない。

二、

民俗芸能ファンの僕としては、世の中全体のグローバル化の負の側面に対して嫌気がさしていた。

世界の音楽や文化を学べば学ぶほど、世界の標準から大きくはずれちゃってるような、味の濃い強烈な匂いを発するような、そんな音楽たちが少しずつ消えていってるような気がした。

いつの間にかどれもこれも似たような味気のないような文化になってしまうような気がした。

実際の所どうなのかはよくわからないが、現状を見る限り少しずつそのような方向に進んでいるように見える。

そこでふと我に返ってみると、民俗芸能が好きで世界各地の色んな楽器を買ったりしているが、その行為そのものが大好きな筈の民俗芸能の首を絞めていることになっているのではないか?という問いが生まれる。

風が吹けば桶屋が儲かるという諺もあるが、例えば着ている服一つとってみても同じようなことが言える。

今着ている服の工場はどこか?ではその原材料はどこで生産しているのか?ではその生産している土地や人間はそれを生産することでどのような状況が生まれているのか?

そのように問いかけを続けていくと、今自分が来ている服が大変な環境汚染、生態系破壊、文化破壊、そして人々の生活の苦しみにつながってしまっていることが判明してくることがある。

そこで自分は今楽器をのんきに演奏しているが、よくよく考えてみると、今演奏している楽器たちが一体何処で誰がどのように作っているのかも知らないで演奏していることに気づく。

もしかしたら、僕が好きな音楽や楽器を消費することによって、間接的に僕が好きな音楽や楽器の首を無自覚にしめているかもしれない。

音楽好きにとってみれば最大の矛盾だ。

それは考えすぎなのかもしれないが、どちらにせよ使っている楽器の出自にたいしてあまりに無自覚であることは事実であり、まったく距離感をつかめていないという事実は確かだ。

もう一度楽器との関係をゼロから捉えなおしたい。

そこからでしか始められなかった。

自分の命と世界はどのように関係しているのか?

どんどんと失っていくリアリティーに対して自らの体を使って捉えなおし、自分と世界との距離を自らの身の丈で計り直す。

その作業は僕にとってどうしても必要なことだった。

それは一種の治療行為とも言える。

僕は見失ってしまった生々しいコスモロジーを自ら再生する事で自らを治癒していった。

必要は発明の母とよくいわれるが、それは遊鼓誕生の大きな要因となった。

三、

遊鼓は様々な願いが絡まりあって生まれた太鼓だ。

その一つとして、いつの日か冒険をしながら太鼓を叩いてみたいという願望があった。

これは冒険が好きで、なおかつ太鼓も好きという限られた人種にしか伝わらない願望かもしれない。

なんだかひどく幼稚な願いのように感じられるが、どうしてもその合わせ技をやってみたくてしょうがないのだ。自分でも馬鹿だなあと思うのだが...

どうにかして移動しながらいつもと変わらぬ演奏ができないものか。

小さいドラムだとできるかな、とかパンデイロだとできるよなあ、とか様々な妄想を様々な試みで挑戦してみたが、そもそもその楽器自体にしっくりきていないので結局うまくいかない。

さらに言うと、僕は歩く事が兎に角大好きで、東京から大阪まであるいたり色んなとこを歩いてきたが、贅沢をいえば歩きながら叩けるような太鼓が一番ベストだった。

四、

様々な必要性やくだらない願望などが入り乱れ、色んなアイデアや悶々とした思いとが混じり合い、長い年月をかけながら発酵していった。

そしていよいよ発酵で生じたガスで身も心もパンパンになってきた頃、いろんな出会いがタイミングよく重なり、一気に爆発した。

たまっていた発酵ガスが一気に爆発する感じだ。

それからというもの、色んなものがどんどんと生まれていく感じで、僕自身も癒されていった。

自作楽器というもの自体はあまり好みじゃなかったのだが、どうしようもなく爆発的に自ら楽器を作ってしまった。

自分の多重性を殺さぬ道を見つける事が出来た。

遊鼓は出会いの結晶だ。

遊鼓が生まれたからこそ、逆に色んな事に自由になることができた。

感謝しかない。

これからも遊鼓の世界をどんどん深めていきたいと思う。

其の二

自分のルーツとはいったい何なんだろう?

そんな事をつきつめていくと最初の問いはどんどんと輪郭を失い、風になって消えさってしまう。

先祖を辿っていけば自ずと人類の誕生まで遡ることになり、さらにその起源を辿れば生命の起源まで遡ることになり、その前はその前はと辿っていくと物質の起源、そして宇宙の起源まで遡ることになってしまう。

宇宙の始まりなどそもそもまずあるのかどうかもわからないし、始まりという概念すら意味をなさないのかもしれない。自分のルーツは何なのか、それはあの子の髪をなびかせるその風はどこからやってきたのか、と問いかける事と等しい。

始まりを巡る問いかけは突き詰めていくと宇宙の始まりは?そもそも始まりはあるのか?という全てがなし崩しになってしまうような、無始の世界へと突入していく。

なのではっきりいってルーツなんてわかるもんじゃないし、ファンタジーなんだっていう考えにいたってしまう。

しかし、例えば固体は液体、液体から気体へと変化していくが、固体が物質の状態の全てという捉え方が不完全なだけであって、固体は液体や気体という状態を背景に万物流転の一つの側面と捉えられればいい。ルーツというのも人間の状態の一つの側面であって、万物流転のなかでの僕にとっての一つの物語である。

僕は北海道出身で歴史的にはアメリカに近いような感じもあって、先住民のアイヌの人々の歴史もありはっきりとした確固たるルーツのようなものは無かった。

おそらく音楽をやっていて、海外のミュージシャンや伝統芸能と触れ合う機会が多い人は誰しもがその問題を一度は通ったことがあると思う。ましてや現在の打楽器奏者は世界中のありとあらゆる楽器に手を出す性質があるり、僕の場合はますます自分を見失っていった。

真剣に悩んだ。ルーツを知るために自分の苗字である「土生(ハブ)」についても調べた。土生について知るために色んな土地へ足を運んだり、文献をあさったり、電話調査したりもした。

そのようなルーツをめぐる探究が数年つづいた。

そのルーツをめぐる探究を一つの動機として、遂に長年の模索を経て「遊鼓」という楽器ができた。

それは長年の考え感じていたことがあるタイミングで一つになり、一気にできあがった。

その直後、平行して進めていた「土生」にまつわる調査で、戸籍を調べ、遂に自分のひいじいさん達がどこから北海道に渡って来たのかがわかった。(宇宙規模でみれば本当に短い時間だが。)

そこは宮城県の亘理郡という場所だった。

僕はすかさず亘理郡の役所に電話して色々と尋ねた。どうやらそこには土生さんが沢山住んでるらしく、僕は何だか嬉しくなった。

その中で、何かヒントになるかもしれないと思い「この土地にはどんな芸能が伝わりますか?」と尋ねたところ「昔は獅子の格好をした三人が体の前に太鼓をつけて叩いて踊って、歌や笛が囃すっていうような芸能があったんですけど、もうなくなっちゃいました。」との答えが返ってきた。

僕は体中に電撃が走った。

「え、それって遊鼓じゃん?!」

ルーツを探究して生まれた遊鼓が、なんと偶然にも僕のルーツの土地に伝わる芸能と全く同じだったのだ。

これは土生の先祖が僕にその土地でもう一度芸能を復活しなさいと言っているかのように感じた。

そんなことは恐らく僕の勘違いなんだろうが、いつの日かその地で遊鼓の芸能をやってみたい。

僕の心の原風景は北海道だ。僕の故郷は母の子宮だ。

ルーツや土生をめぐるファンタジーは一つの固体であり、それは液体となり、万物流転の流れにのって気体となり、無始の世界であの子の髪をなびかせ、痕跡は跡形もなくなる。

そんなようものをやってみたい。

風のような芸能。

Playful Notes on Yuko (2013)

Part 1

1.

There are people and musicians in the world deeply rooted in powerful traditions.

Every time I met such people, I felt as though they were silently asking me, "Who are you?"

The more I learned, the more I became aware of an unbridgeable gap between myself and the music or instruments I studied.

Where do the sounds I create truly come from?

In Japan, whether people are aware of it or not, the sense of roots seems to have grown faint.

This isn't just a personal issue but a result of the larger social dynamics at play.

Who am I?

What used to be self-evident in traditional societies now felt like something I needed to grasp anew with my own hands.

Perhaps this is a uniquely modern ailment.

2.

As a fan of folk performing arts, I was increasingly disillusioned by the negative effects of globalization.

The more I explored world music and culture, the more it felt like these rich, bold, and unique traditions were fading away.

It seemed like everything was turning into the same bland, indistinct culture.

Though I couldn't confirm this completely, current trends suggest this trajectory.

This made me reflect on my own actions.

I love folk arts and collect traditional instruments from around the world, but could this very behavior be strangling the art forms I cherish?

It's like the saying: "When the wind blows, the coopers profit." Even something as simple as the clothes we wear can reveal a similar paradox.

Where are my clothes made? Where are the materials produced?

How does the production of these materials affect the land and people involved?

Often, these questions reveal environmental destruction, cultural erosion, and human suffering tied to what we consume.

Realizing this, I started to question my instruments.

Who made them? Where? How?

Could it be that, by consuming the music and instruments I love, I'm unknowingly contributing to their decline?

For a music lover, this is the ultimate contradiction.

Maybe I'm overthinking it, but one thing is clear: I've been far too unaware of the origins of my instruments and the distance between them and myself.

I needed to redefine my relationship with instruments from the ground up.

Only then could I begin anew.

What is the connection between my life and the world?

To reclaim the reality I felt I was losing, I needed to recalibrate the distance between myself and the world using my own body as a measure.

This process was essential for me, almost like a form of therapy.

By reconstructing the raw cosmology I had lost, I began to heal.

Necessity, as they say, is the mother of invention, and this led to the birth of Yu-Ko.

3.

Yu-Ko was born from a web of intertwined wishes.

One of these was a desire to play drums while adventuring.

This may resonate only with those who love both adventure and drums, but it was an irresistible urge for me.

It might seem childish, but I couldn't help myself. I just had to try it.

How could I play the same as always, even while on the move?

I tried various ideas—small drums, a pandeiro—but none felt right.

I wanted a drum I could play while walking. Walking is something I absolutely love; I've walked from Tokyo to Osaka and explored countless other places.

If I could play a drum while walking, it would be perfect.

4.

Years of needs, silly dreams, ideas, and frustrations fermented over time.

Then, when the fermentation process reached its peak, chance encounters aligned perfectly, and everything exploded.

Like gas building up during fermentation, it all burst out at once.

From that point on, new creations began pouring out, and I found healing in the process.

I was never a fan of crafting own instruments, but I couldn't stop myself from creating one explosively.

I found a way to embrace my complexity without suppressing it.

Yuko is the result of countless connections and encounters.

It has granted me freedom in so many areas.

I'm deeply grateful and hope to continue exploring the world of Yuko further.

Part 2

What are my roots?

As I pursued this question, its outlines grew blurrier and eventually faded into the wind.

Tracing my ancestry leads back to the origins of humanity, then to the origins of life, and beyond that to the origins of matter and the universe itself.

Does the universe even have a beginning? Perhaps the concept of a "beginning" has no meaning.

Asking about my roots is like asking where the wind blowing through someone's hair comes from.

When you chase the question of beginnings far enough, you enter a world without origins, a boundless realm where everything dissolves.

So, I came to believe that the idea of "roots" is a fantasy.

But just as solids become liquids and liquids become gases, roots are merely one state of being, a fleeting narrative within the endless flow of all things.

I was born in Hokkaido, a region with historical parallels to America in some ways. While the indigenous Ainu people have a rich history here, I personally didn't have a clear, solid sense of roots to anchor myself to.

Musicians who immerse themselves in global traditions often face this question.

As a percussionist drawn to instruments from around the world, I felt increasingly lost.

I wrestled with this deeply. I even researched my surname, "Habu," and traced my family history, visiting places, scouring records, and conducting phone surveys.

Years of exploring my roots culminated in the creation of Yu-Ko.

Interestingly, during my research into "Habu," I discovered that my great-grandparents had migrated to Hokkaido from Watari District in Miyagi Prefecture.

When I contacted the local government there, I learned something electrifying:

The area once had a performance art where three people dressed as lions played drums attached to their bodies, accompanied by flutes and singing.

It sounded exactly like Yuko!

The drum I created in my search for roots resembled a long-lost tradition from my ancestral homeland.

It felt as though my ancestors were asking me to revive this art form.

Perhaps I'm mistaken, but someday, I'd love to perform Yuko in that land.

My heart's landscape lies in Hokkaido, and my true home is my mother's womb.

Roots and ancestry are like solid forms that dissolve into liquid and gas, flowing into the boundless, traceless wind that moves everything.

I want to create an art form like the wind.

遊行遊鼓

Yuko Yuko (Wayfaring with the Yuko drum)

遊行遊鼓 - Let's go OKAYAMA!!!

西暦2017年1月11日、遊鼓を叩きながら東京から移住先の岡山県高梁市有漢町までの約770kmの道のりを歩く「 遊行遊鼓 - Let's go OKAYAMA!!! 」を完遂し、様々なメディアに取り上げていただく。

Yuko Yuko - Let's go OKAYAMA!!!

On January 11, 2017, Habu completed Yuko Yuko - Let's go OKAYAMA!!!, a journey walking approximately 770 km from Tokyo to his new home in Ukan Town, Takahashi City, Okayama, while playing the Yuko drum. The journey was featured in various media outlets.

遊行遊鼓 - ハブの原郷ワタリ

西暦2017年3月11日、東京から亡き祖父母の故郷である宮城県亘理郡まで遊鼓を叩き歩く「 遊行遊鼓 - ハブの原郷ワタリ 」を完遂。偶然にもゴールが3月11日となり、八重垣神社にて奉納演奏させていただく。

Yuko Yuko - Habu's Ancestral Watari

On March 11, 2017, he completed Yuko Yuko - Habu's Ancestral Watari, a journey walking from Tokyo to Watari District, Miyagi, the hometown of his late grandparents, while playing the Yuko drum. By coincidence, the journey concluded on March 11, and he had the honor of performing a dedication at Yaegaki Shrine.

遊行遊鼓 遊び書き (2013年)

一、

映画を専攻していた大学時代、「ウミヒコヤマヒコマイヒコ」という田中泯のダンスロードムービーを見た。

ダンサーの田中泯がインドネシアの村々を訪ね踊るという内容なのだが、この作品は間違いなく僕の人生に深く爪痕を残した。

その場所で感じる何かを全身で受けとめ、動いたり動かなかったりしながら、不気味だがとても自然に風景に溶け込み、一体何をしているのか全く意味不明なのだが、その踊りは見ていて本当に清々しかった。なんて自由なんだろう。僕もこんな風に生きたい。そう思った。

この映画を見た直後、実際にインドネシアのジャワ島に渡航できるチャンスに恵まれ、一カ月はガムラン音楽の修行、もう一カ月は映画の撮影をした。

「ウミヒコヤマヒコマイヒコ」に始まった感動はジャワ島の滞在で膨らみ、僕の物の見方根本そのものに変革が訪れた。

僕が映画を撮影したり上映したりするなかで一番曖昧でわからなかった事が、ジャワ島では明確だった。

それは映画というものを当たり前のように作っているがそもそも「この映像は一体誰に向けて撮影しているのか?この演技は一体誰に向けて演技しているのか?」ということだった。

そして撮影が終わりそれをいざ実際に上映する際にも、いつも当たり前のように決まったような場所で上映しているが、よくよく考えてみると一体なんでそのような環境をわざわざ選んで上映しているのかよくわからなかった。

映画の撮影から上映までのプロセスにおいてほとんど無自覚だし、なんだか腑におちないことばかりだった。

しかしながら、その曖昧で靄がかった感覚はジャワ島で体験した数々の芸能によって吹き飛ばされる事となった。

ジャワ島の芸能の世界は僕が身を置いていた映画の世界とはまるで違っていた。

彼らは演じるまえに神に祈りを捧げていた。

そしてそれらは映画上映のように外との関係を断ち切るというわけでもなく、風も虫も人間も匂いも全ての出入りが自由な状態で上演されていた。屋根はあるけどほぼ野外といった感じだ。

映画を撮影する際、毎回祈りを捧げる演者なんていないだろうし、上映する際は真っ暗闇の完全無音、途中入退場禁止が普通だ。

全く違う世界だ。

僕は全身から鱗が落ちた。

「ウミヒコヤマヒコマイヒコ」にも共通して言える事だが、「人間だけに向かって表現していない」という、そもそもの基本的な前提が全く違うという事を目の当たりにしてしまったのだ。

映画を動物や植物に向けて上映している人は、まず見たことがない。

目に見えぬ神々、空気、人、動物、植物、その森羅万象の全てと関係しその身を捧るその姿を見て、僕はもう一度ゼロからやり直したいと思った。

僕がこのまま映画を撮り続けた所で何も生まれない。

日本に帰った僕はカメラを捨て、仲間たちと「やちゃおう倶楽部」というグループを結成し、不器用ながらも身一つで人前に立ち始めた。

今現在やっている事もその当時にやっていた事の延長線上にある。

いったい何に向かって音を出すのか。踊るのか。歌うのか。

もちろん人がいないと何も始まらないが、それだけではないはずだ。

人間だけの世界ではないようなところで思う存分に交感したい。

ジャワ島の人たちと同じような事をしようとは思わないし、できるとも思わないが、今の演奏活動をしているだけでは擦り切れてしまいそうで、忘れてしまいそうで、薄まってしまいそうな感覚。

海、山、町、などの道々を好きなだけ歩いてり走って、遊鼓を叩いて歌って踊って。

人間だけの世界ではないようなところでお話をしたかった。

二、

物語はどのように発生してくるのか?

その当時パフォーマンス作品を制作していた頃の大きな問いの一つだった。

交通が発達する事で距離は消費され、外食産業やコンビニエンスストアの台頭により食は消費され、何もかも消費するだけのインスタント生活。

ここからはヒリヒリするような力強い物語は生まれてこないような気がした。日々の生活を通し、直感的に物語というのは道を歩くなかから発生してくるのではないかと思うようになってきた。

そのような事を考えてる頃、大阪で野田秀樹さんのワークショップに参加する事が決まり、それじゃあ思い切っていっそ東京から大阪まで歩いてみよう!と瞬間的に思い立ったのだった。

新幹線であれば数時間のところ、12日間かかった。

道の記憶が体の血肉となり、道に全てがある、そう感じた。

自らの身の丈を使って地球を計れた喜びは計り知れなかった。

そしてこの時気づいた事は、何よりも歩く事自体が何よりも喜びに満ちているという事だった。

全身の細胞が生き生きしてくるのをヒシヒシと感じた。

当初は色んな目的や意味があったのかもしれないが、全ては削ぎ落ちてゆき、全身をぶつけた旅路はただただ楽しかった。

なんでかわからないが本当に楽しい、目的がありそうで意味がありそうで、なんだかんだそれに尽きる。

さらに数年後、奇遇にも同じような事を感じ、同じ時期に同じ道を歩いていたミュージシャンと出会う。その名もチェ・ジェチョル。

チェさんは東京から福岡まで太鼓を叩いて歩き通していたのである。

それからチェさんとは意気投合し、時たま一緒に太鼓を叩きながら歩いたり、山を越えたりしている。

太鼓叩き歩きの素晴らしき先輩です。

歩く事は人生で一番好きな事かもしれない。

Playful Notes on Yuko Yuko (2013)

Part 1

During my university days, where I majored in film, I watched Umihiko Yamahiko Maihiko, a road movie featuring dancer Min Tanaka traveling through Indonesian villages and dancing. This film left an indelible mark on my life.

In the film, Min Tanaka absorbs the essence of each place with his entire body, moving or staying still, blending eerily yet naturally into the scenery. The meaning of his actions is utterly incomprehensible, yet his dancing exudes a profound sense of freedom and clarity. I was inspired, thinking, I want to live like this.

Soon after watching the film, I had the opportunity to travel to Java, Indonesia, where I spent a month studying gamelan music and another month shooting a film. My fascination, ignited by Umihiko Yamahiko Maihiko, grew during my time in Java, profoundly transforming my perspective.

The questions that had always been vague to me when making or screening films became clear in Java. Why was I filming? For whom was I creating these images? Whom were the performances intended for? And why did I choose specific venues for screenings? These questions, which had always felt murky, were brought into sharp focus by my experiences there.

In Java, performers offered prayers to the gods before every performance. Unlike the controlled environment of a film screening, performances were held in open spaces where winds, insects, people, and scents flowed freely. This was a stark contrast to the silent, dark, and isolated spaces typical of film screenings.

I realized that the fundamental premise was entirely different: these performances were not directed solely at humans. Unlike cinema, which is rarely created or presented with animals, plants, or unseen forces in mind, the arts in Java embraced the gods, air, people, animals, plants—everything in existence. Witnessing this, I felt the need to start over from scratch.

Returning to Japan, I abandoned my camera and formed a group called Yachao Club with friends. Clumsily but earnestly, I began standing in front of people, expressing myself without the shield of technology.

Today, my work continues to evolve from that starting point.

Where do I direct my sounds, my dances, my songs? Of course, human connection is essential, but it cannot be the only focus. I long to engage in a space that transcends the human world, a space that embraces the interplay of all things.

Walking freely through seas, mountains, and towns, playing the Yuko drum, singing, and dancing—I want to communicate in places that exist beyond the human realm.

Part 2

How does a story arise?

This was one of the major questions I grappled with while creating performance pieces.

With modern conveniences like advanced transportation, dining chains, and convenience stores, everything is reduced to consumption. This instant, disposable lifestyle seemed devoid of the sharp, vital energy from which compelling stories could emerge.

I began to intuitively feel that stories are born from the act of walking, from engaging with the world step by step.

At that time, I was set to participate in a workshop led by Hideki Noda in Osaka. On a whim, I decided to walk from Tokyo to Osaka instead of taking the Shinkansen.

While the bullet train would have taken just a few hours, the journey on foot took 12 days.

As I walked, I felt the memory of the road becoming a part of me, as though everything I needed existed on the path itself. The joy of measuring the earth with my own body was immeasurable.

What I realized most profoundly during this journey was the sheer joy of walking.

Initially, I had various goals and purposes, but by the end, everything was stripped away. The journey became an exhilarating and pure experience.

Years later, I met Choi Jae-cheol, a musician who, coincidentally, had walked a similar route from Tokyo to Fukuoka while playing a drum during the same period.

Choi became a kindred spirit, and we occasionally walk and drum together, crossing mountains and exploring new paths.

Walking might just be the thing I love most in life.

打っただヒカル

酒井将義とハブヒロシの二輪三脚で開発している宇多田ヒカルさんへのオマージュ作品「打っただヒカル」。

遊鼓の音量や音程に繊細に反応し、その光るスピードやカラーを美しく変化させる。

Uttada Hikaru

An homage to Utada Hikaru, "Uttada Hikaru (lights up when played)", is a collaborative work being developed by Masayoshi Sakai and Hiroshi Habu in perfect tandem.

This piece delicately responds to the volume and pitch of the Yuko drum, dynamically altering its glowing speed and colors in a mesmerizing display.

ハブライブ!ラブライフ!

Habu Live! Love Life!

岡山県高梁市有漢町で主催した音楽祭!

Music festivals hosted in Ukan Town, Takahashi City, Okayama Prefecture!